Le développement d'une logique de réseaux dans un espace désormais transnational est révélateur du rôle prépondérant de l'information en général, et du renseignement en particulier. Comment les décideurs politiques et militaires peuvent-ils jouer de cette dominance informationnelle dans un environnement international systémique ? La place dominante du renseignement impose de manipuler les normes, les relais et les noeuds de répartition de l'information. Le knowledge management permet d'instrumentaliser des croyances et des discours à travers des comportements de séduction et d'intégration de valeurs communes, formant une « noopolitique ». Dès lors, le knowledge warfare offre la possibilité d'une autre forme de gestion de crise ou de conflit, de manière préventive ou non. L'efficacité d'une stratégie basée sur la mondialisation de certains idéaux semble pourtant limitée : le libéralisme démocratique américain ne constitue aucunement une force de persuasion ou de conviction face à certains acteurs sous-étatiques et à leur propre communauté de valeurs tournée autour du Djihad.

Le management du renseignement, ou comment faire de la « noopolitique »

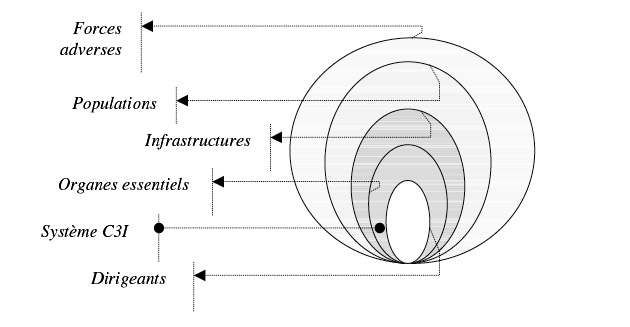

Les cinq cercles de Warden

La politique internationale contemporaine de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, la prise de conscience croissante des enjeux liés à l’intelligence économique et concurrentielle, le développement d’une logique des réseaux dans un espace désormais transnational sont des révélateurs du rôle prépondérant et stratégique de l’information en général, et du renseignement en particulier. Déjà en 1994, les frères Toffler évoquaient le passage progressif de nos sociétés de « l’ère industrielle » à « l’ère informationnelle » (1), passage dont l’illustration la plus évocatrice fut la guerre du Golfe, et plus récemment le conflit en Irak (2003). Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication pose des problématiques inédites de maîtrise et de contrôle des flux de connaissances. En matière de stratégie militaire, les concepts de guerres « réseaucentriques » en Europe, de Network Centric Warfare et de C4ISR (Command, Control, Computer, Communication, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) aux États-Unis, qui placent la dominance informationnelle au cœur de tout dispositif de commandement, en constituent les applications majeures, du moins les plus médiatisées.

Le savoir reste encore et toujours la source du pouvoir, le nerf de toutes les guerres ; mais le monde d’aujourd’hui propose une configuration et une distribution de ces mêmes pouvoirs totalement différente, au sein de laquelle les foyers de puissance sont de moins en moins visibles et identifiables. Comment les autorités politiques et militaires peuvent-elles jouer de cette dominance informationnelle, de cette indigestion de renseignements tous azimuts, dans un environnement international systémique ? Comment jongler avec ces données dans une structure ordonnée en un gigantesque système d’acteurs tous plus ou moins reliés entre eux ? Posséder du renseignement n’assure pas de savoir s’en servir et de l’exploiter de manière efficace, du moins opportune. Cela demande dès lors une nouvelle forme de gestion, de management du renseignement, qui exige d’imaginer un autre mode d’action : la noopolitique.

Le traitement du renseignement, une nouvelle forme de management stratégique ?

L’objectif du renseignement est de collecter des données, de l’information, avec pour objectif d’augmenter les probabilités d’efficacité des effets issus des actions entreprises. La création de renseignements, c’est-à-dire d’informations complétées, vérifiées et éprouvées sur le terrain ou à travers d’autres médias, ainsi que leur mode de transmission, sont les principales composantes du knowledge management. La véritable valeur ajoutée ne réside donc pas uniquement dans l’information, mécanisme pourtant usuel dans nos sociétés contemporaines, mais dans le renseignement, la connaissance en général, et le traitement adéquat qui permet d’acquérir une compréhension globale des enjeux. Le contrôle absolu étant impossible, l’incertitude est un élément constitutif du management du renseignement, notamment dans le processus de création d’information : c’est la fameuse intuition qui ne faillit finalement pas si souvent. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou le grand banditisme par exemple, la compréhension de l’ennemi en tant que système répond à une approche cognitive, centrée autour des jeux d’images et de perception via les discours ou les comportements des acteurs en présence : c’est ce que montre d’ailleurs John A. Warden, colonel de l’US Air Force, architecte de la campagne aérienne de la guerre du Golfe, à travers la théorie des cinq cercles, des cinq éléments propres au système de l’adversaire. L’enjeu réside aujourd’hui dans l’investissement croissant apporté à la révolution du traitement du renseignement, afin d’être en mesure de prévoir les réactions de son interlocuteur à travers les logiques d’influence consécutives à telle ou telle action.

Il reste 82 % de l'article à lire

Plan de l'article