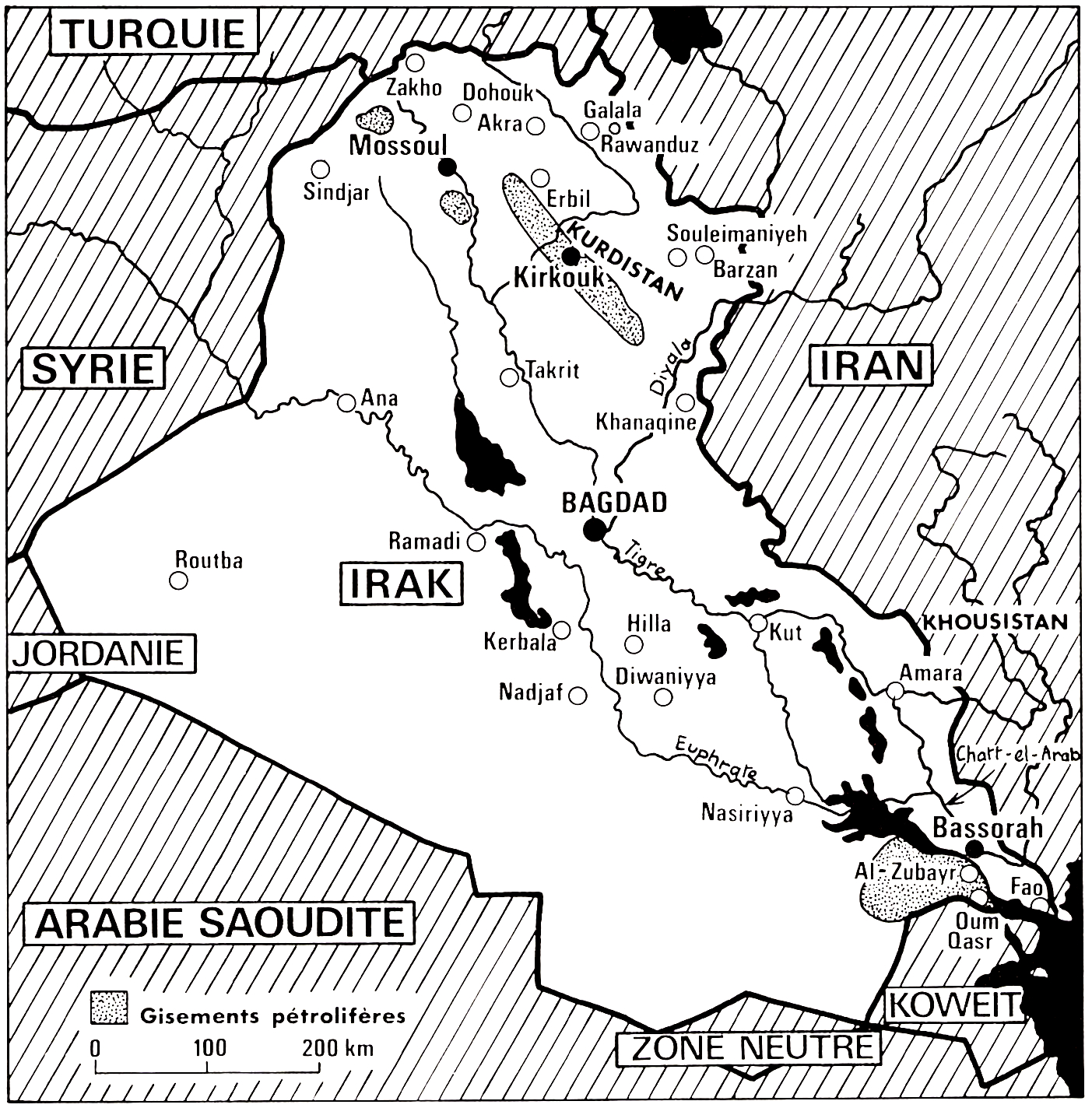

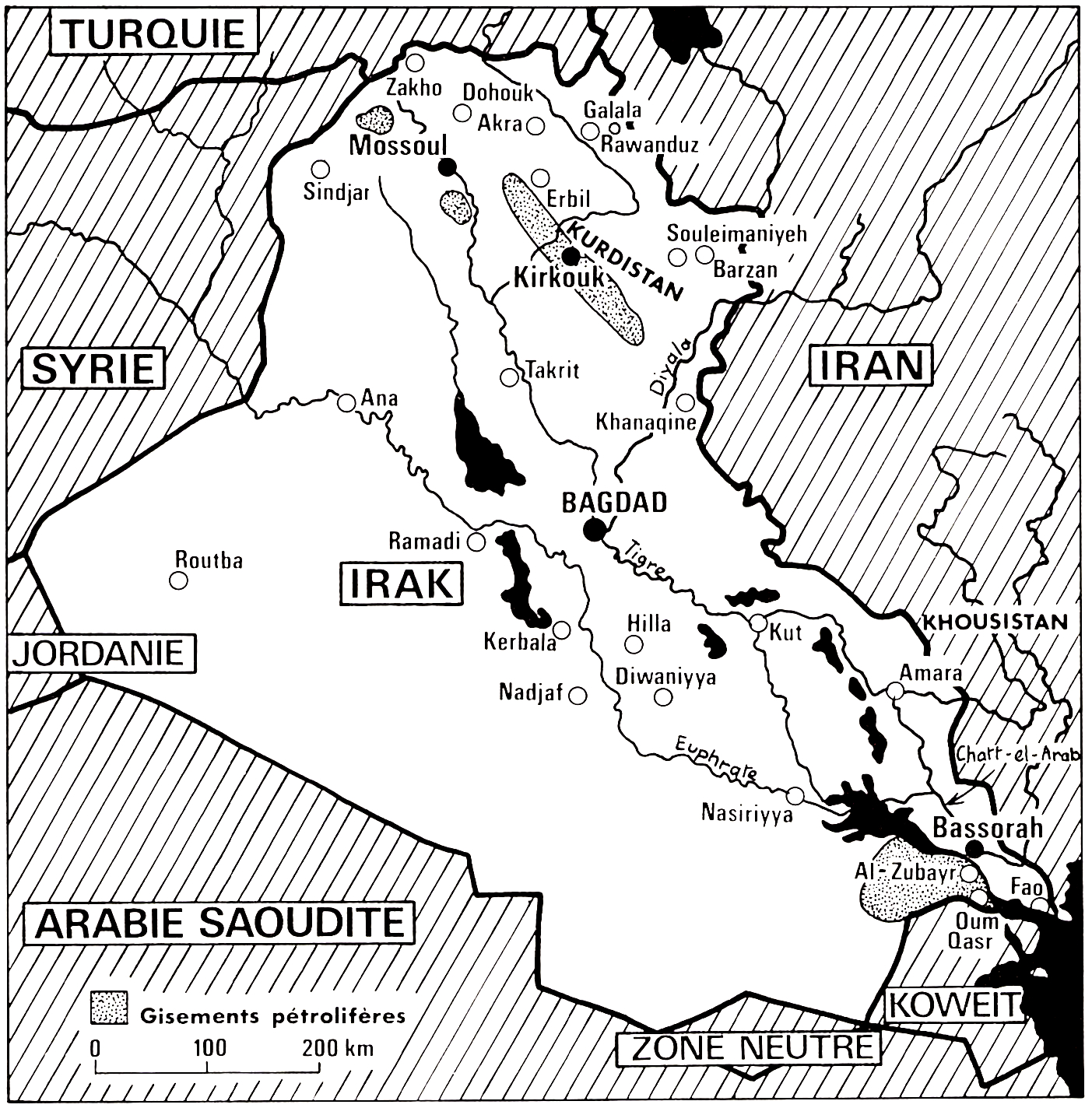

Carte des gisements pétrolifères d’Irak

À l'occasion de la récente visite du secrétaire d'État aux Affaires étrangères Olivier Stirn à Bagdad, fin janvier 1980, il a été avancé que le président Valéry Giscard d'Estaing se rendrait d'ici la fin de l'année en Irak. Ce séjour, qui sera le premier d'un chef d'État français sur les rives du Tigre, témoignera de la nature assez privilégiée des relations qui se sont établies, depuis plusieurs années déjà, entre la France et l'Irak. Attaché à la stricte application des principes socialistes contenus dans la doctrine du Baas, le président Saddam Hussein, depuis peu à la tête de l'État après avoir été le principal artisan de son édification, a renforcé, à l'intérieur, son emprise sur un pays non exempt de contradictions.

C'est au nom de cette même fermeté et en se réclamant d'un égal réalisme, qui lui ont permis de régler beaucoup de problèmes domestiques, que le président irakien entend désormais exercer dans le Golfe, malgré l'étroitesse de la façade maritime, cette position dominante autrefois dévolue à l'Iran des Pahlavi. Cette nouvelle ambition de l'Irak, après l'échec de l'union avec la Syrie, est-elle à la mesure de ses capacités ? Pour répondre à cette interrogation, dont il n'est nul besoin de souligner l'importance dans la conjoncture actuelle, l'auteur, observateur attentif de l'Irak où il effectue régulièrement des déplacements, résume quelques-uns des traits les plus caractéristiques de la politique de Saddam Hussein.

Depuis bientôt douze ans, l’Irak vit sous l’égide du parti Baas, porté au pouvoir par la révolution du 17 juillet 1968 qui est venue mettre un terme à la période anarchique des complots et coups d’État ayant suivi la chute de la monarchie, le 14 juillet 1958. Cette stabilité des institutions est tout à fait inhabituelle dans l’histoire d’un pays volontiers considéré comme étant, par l’origine et le caractère de ses habitants, porteur de révoltes et sollicité par tous les extrémismes. Cette image d’un Irak turbulent et incertain quant à sa destinée vaut à Bagdad d’avoir eu, des années durant, une position relativement isolée, y compris au sein du monde arabe. Il est vrai aussi que cet isolement permit aux dirigeants baassistes de résoudre, souvent par des moyens radicaux, la plupart des problèmes politiques et économiques qui ont freiné, jusque-là, l’édification de l’État et l’unité du pays. Au terme de cette longue décennie d’efforts, le bilan n’est pas négligeable, même si pour y parvenir, le prix à payer a été lourd, dans tous les sens du terme.

L’une des questions qui se posent aujourd’hui à propos de l’Irak est de savoir si, au moment où Saddam Hussein prend directement en main les destinées de son pays, il peut être assuré de poursuivre, sans risques majeurs d’être remis en question, l’édification d’un État moderne et de réaliser, à l’extérieur, dans le Golfe et vers l’Océan Indien, les ambitions que lui suggère une position devenue dominante dans la région.

La réponse doit prendre en considération un certain nombre de facteurs. Le renforcement du Baas autour de la personne de Saddam Hussein et l’ouverture démocratique qu’il est à la veille d’entreprendre, une position géographique délicate entre une Syrie dominée par une « branche » concurrente du Baas et un Iran révolutionnaire toujours à la recherche de sa voie, des idées bien arrêtées quant aux moyens de préserver la sécurité du Golfe et l’acheminement du flux pétrolier, une volonté de non-alignement entre l’Est et l’Ouest figurent parmi ceux-ci, dont nous allons maintenant aborder l’étude.

Le renforcement du Baas autour de Saddam Hussein

Entre la Syrie et l’Iran

Vers le Golfe et au-delà, l’Océan Indien

Une volonté de non-alignement

Irak, Saddam Hussein, Baas, Syrie, Iran, Golfe