Plus grand État du continent africain, le Soudan n’en demeure pas moins l’un des plus fragiles. La persistance tragique de la guerre civile et l’instauration d’une politique basée sur un islam intégriste inquiètent de plus en plus la communauté internationale. Cette situation est analysée par l'auteur. Passionné par ce pays et les régions de la corne de l’Afrique qu’il a parcourues et étudiées en détail, l’auteur nous livre ici un article intéressant sur les aspects historiques, politiques, économiques et sociaux de cette nation meurtrie, toujours en quête de son unité. Nous n’avions plus publié de texte sur ce pays depuis fort longtemps.

Soudan : l'unité impossible…

Soudan

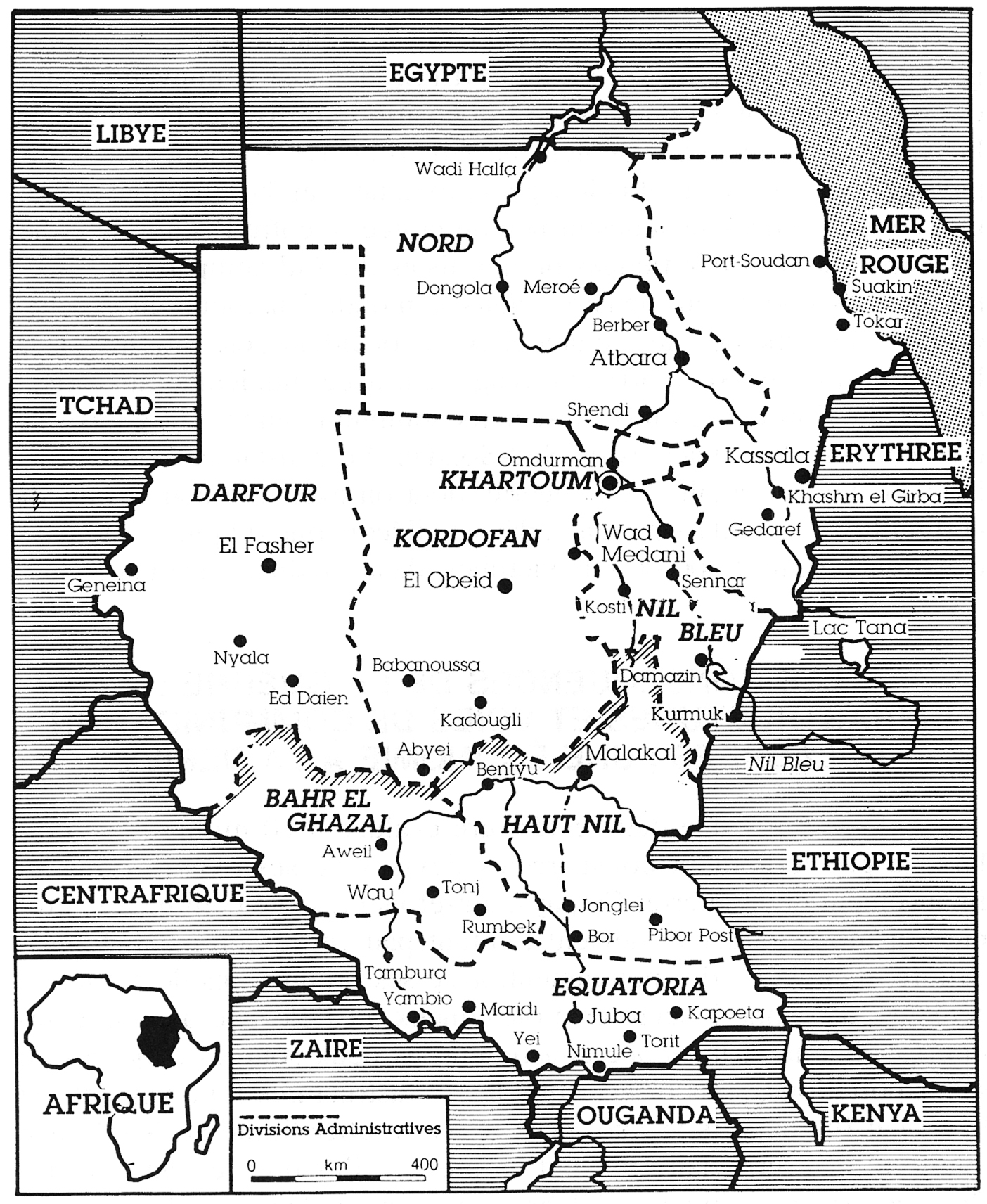

Dans cette définition réside la cause profonde des turbulences dramatiques vécues par ce pays depuis son accession à l’indépendance. L’ambiguïté soudanaise résulte d’abord de la situation géographique de cet espace de 2 506 000 kilomètres carrés, le plus vaste pays d’Afrique, allant du Sahara au nord jusqu’à la forêt tropicale au sud, en passant par les savanes du Bahr el-Ghazal, du Haut-Nil et de l’Equatoria. Situé de part et d’autre du 14e parallèle, le pays ne présente aucune unité géophysique. Au nord les immensités sahariennes sont habitées par des populations arabes et musulmanes, dont de nombreuses tribus nomades, allant des frontières tchadiennes et libyennes jusqu’aux confins égyptiens. Le Sud est limité par la Centrafrique, le Zaïre et l’Ouganda ; il est peuplé d’ethnies noires animistes ou christianisées (10 %) parlant près d’une centaine de langues vernaculaires. Force est de constater que cette cohabitation de l’islam et du paganisme ne fait pas une nation et qu’il existe bien un Soudan arabe et un Soudan africain sans même le catalyseur d’une langue véhiculaire officielle (1).

L’histoire précoloniale elle-même, en remontant jusqu’à l’Antiquité, n’est pas porteuse de messages ou de signes susceptibles de créer une dynamique unitaire… Bien au contraire. Les royaumes chrétiens qui se sont succédé jusqu’à l’époque méroïtique en Nubie, remplacés par les sultanats arabes, n’ont pas dépassé la province du Nil Bleu à hauteur de Khartoum. Le Sud n’a été pour eux qu’un espace propice à la traite négrière et au commerce. La conquête égyptienne (1820-1881) menée par Muhammad Ali à partir de 1812 poursuit avec efficacité le pillage du Sud, en particulier pour l’ivoire et les esclaves. L’implantation administrative égyptienne préfigurera celle du condominium britannique (1899-1955) qui, en pratiquant la politique des « zones fermées » (2), renforça le clivage entre le Nord et le Sud.

Depuis son indépendance en 1955, la nation soudanaise cherche à définir son identité. Quatre coups d’État (3), dont le dernier a interrompu une hésitante période parlementaire (1986-1989), laissent un pays ruiné par une interminable guerre civile. Le Nord se trouve dans un sous-développement économique total et le Sud continue à faire les frais des opérations militaires et des actes de violence des différentes factions de la rébellion. Les populations africaines du Sud payent le prix fort de ce conflit qui ne peut avoir d’issue militaire. Le Soudan existe certes, mais dans les médias, à la rubrique « guerre, famines, massacres, esclavage, etc. ». Pour le reste, non seulement les régimes militaires ont échoué à maintenir un Soudan uni, lourd héritage de la colonisation, mais les tentatives démocratiques ont failli dans leur entreprise d’associer les représentants sudistes à la gestion du pays. Ces derniers, souvent manipulés, sont apparus comme des « collaborateurs » ou des otages du gouvernement de Khartoum. Le problème de l’application des lois islamiques (charia) a certainement été l’une des causes majeures de cet échec dans l’élaboration d’une plate-forme constitutionnelle acceptable par les sudistes. Les deux partis majoritaires (4) n’ont pu maîtriser l’influence du FNI (5) d’Hassan al-Tourabi. Ils ont récemment disparu de la scène politique laissant le champ libre à une junte islamique. L’entité soudanaise est encore plus divisée que jamais.

Il reste 84 % de l'article à lire

Plan de l'article