À quelques jours de la reconnaissance officielle, par la France, de l'État palestinien, Bruno Sentenac analyse la position régionale israélienne depuis sa création en 1947 à travers le prisme de ses victoires militaires. Sans paix durable, Israël est, selon l'auteur, condamnée à l'insécurité chronique. Les victoires militaires d’Israël, bien que spectaculaires, créent un piège psychologique : l’orgueil né de la domination affaiblit sa sécurité à long terme, faute de solution politique pour les Palestiniens.

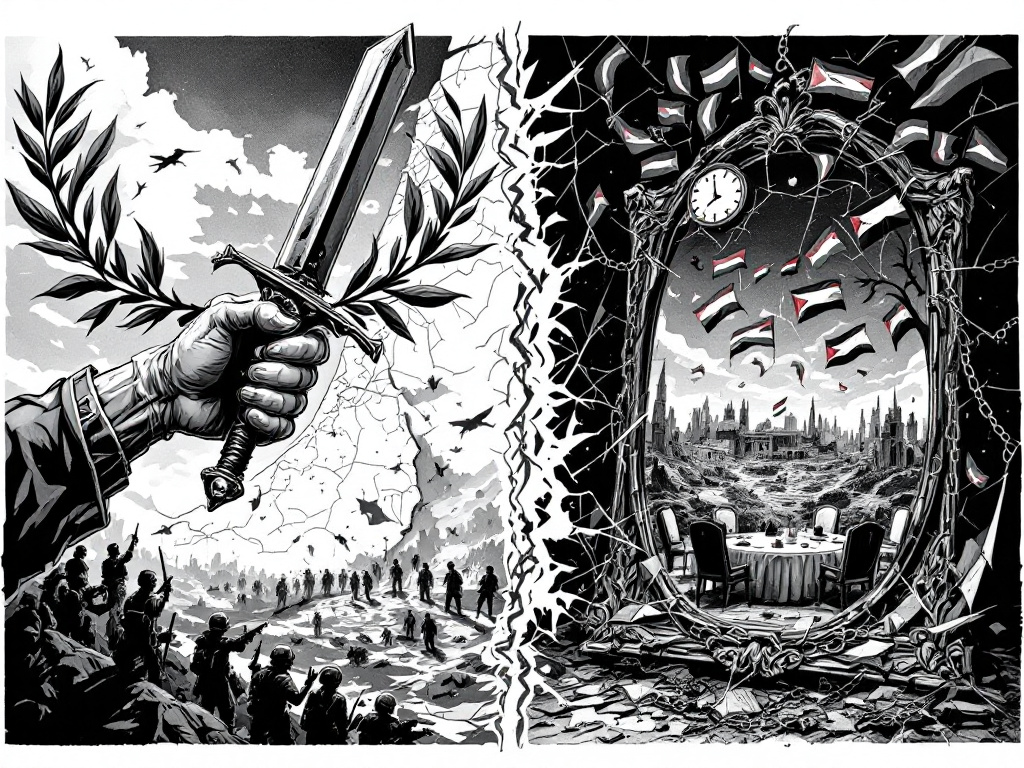

“A Great Victory Is a Great Danger”: Israel and the Curse of Military Victory

Just days before France's official recognition of the Palestinian state, Bruno Sentenac analyzes Israel's regional position since its creation in 1947 through the prism of its military victories. Without lasting peace, Israel is, according to the author, condemned to chronic insecurity. Israel's military victories, while spectacular, create a psychological trap: the pride born of domination weakens its long-term security, in the absence of a political solution for the Palestinians.

Même si leur modus operandi fut radicalement différent (une attaque coordonnée de deux armées conventionnelles contre les forces de défense d’Israël dans un cas, un pogrome réalisé par quelques centaines de tueurs principalement contre des civils désarmés dans l’autre cas), l’agression terroriste du 7 octobre 2023 a douloureusement rappelé aux Israéliens les jours d’angoisse ayant suivi l’offensive égypto-syrienne qui, cinquante ans plus tôt, presque jour pour jour (c’était le 6 octobre 1973), avait déclenché la guerre du Kippour. Dans les deux cas, les services de renseignement n’avaient pas vu venir le danger et l’armée mit beaucoup trop de temps à réagir.

Néanmoins, si, par la surprise qu’elle constitua et par son bilan humain dramatique, l’attaque du Hamas a rappelé ces jours sombres de 1973, la situation actuelle renvoie plutôt aux lendemains de la guerre des Six Jours de juin 1967 et au sentiment de toute-puissance qui envahit alors les dirigeants et la population d’Israël.

Car lorsque, dans quelque temps, les armes se seront tues à Gaza et que les Israéliens feront le bilan de cette guerre-gigogne, ce bilan sera certainement très positif pour Tel Aviv :

Il reste 92 % de l'article à lire

.jpg)