Alors que la guerre imposée par la Russie à l’Ukraine va bientôt entrer dans sa quatrième année et que l’Europe est la cible des actions hybrides menées par Moscou, il est indispensable de penser et préparer demain sur les enjeux de sécurité pour le Vieux Continent. Certes, les situations militaire et diplomatique semblent dans une impasse stratégique. Moscou revendique une victoire et de ce fait la capitulation de l’Ukraine, tandis que celle-ci résiste avec courage, défendant chaque mètre carré de son territoire avec acharnement. Les Européens – au sens large – poursuivent leur soutien à Kiyv tout en entamant leur réarmement face à la menace russe, tandis que Washington tergiverse en fonction des humeurs du président Trump, fort avec les faibles mais ambigu à l’égard du Maître du Kremlin. Lire la suite

La Charte de Paris (1990), une ambition déçue

La signature de la Charte de Paris en 1990 marquait l’aboutissement d’un processus entamé à Helsinki en 1975 qui mit fin à la guerre froide. Du moins le croyait-on en cette fin du XXe siècle. À l’heure de la guerre imposée par la Russie à l’Ukraine, il est nécessaire de revenir sur cette période alors pleine d’espoir pour l’Europe. Lire la suite

35 ans après, la Charte de Paris – certes remise en cause par les différentes agressions de la Russie depuis les années 1990 et l’invasion de l’Ukraine en 2022 – reste un document nécessaire pour préparer l’après et rétablir un espace de sécurité crédible en Europe en obligeant Moscou à vraiment négocier. Lire les premières lignes

La Charte de Paris a été signée le 21 novembre 1990, marquant la fin de la guerre froide et offrant une perspective apaisée à une Europe encore divisée. L’architecture de sécurité proposée a, hélas, été remise en cause depuis. Il reste utile de revenir sur cette Charte lorsqu’il faudra revoir la sécurité européenne. Lire les premières lignes

Le projet porté par la Charte de Paris signée en 1990 n’a pas réussi à réaliser les promesses exprimées alors. Le conflit en ex-Yougoslavie a fragilisé le processus, tandis que l’Otan a pris une place prépondérante pour l’architecture de sécurité, tandis que l’OSCE voyait son rôle réduit, au grand dam de la Russie ! Lire les premières lignes

Le Sommet de Paris de novembre 1990 a mis fin à la guerre froide en Europe. C’était l’aboutissement des efforts entrepris depuis les années 1970. La volonté de Gorbatchev a été alors décisive pour faire bouger les blocs, en particulier les satellites de l’URSS. À l’heure de la guerre en Ukraine, il y a des leçons à tirer de cette période d’unité et de confiance. Lire les premières lignes

Adapter nos armées pour faire la guerre

La pensée stratégique française repose sur les principes de la guerre définis par le Maréchal Foch, lorsqu’il était colonel à l’École supérieure de Guerre (ESG). Au regard de la conflictualité actuelle, une réflexion et une remise à niveau de ces principes seraient nécessaires, notamment autour de la question de la concentration, aujourd’hui sujette à caution au regard de la transparence du champ de bataille. Lire les premières lignes

Le lawfare est un enjeu devenu essentiel dans les conflits armés. La production de normes contraignantes ou la légitimation juridique de certaines pratiques sont utilisées par nos compétiteurs stratégiques. Il y a désormais une véritable guerre du droit, le juriste devenant un acteur des batailles du XXIe siècle. Lire les premières lignes

La tension croissante dans les espaces maritimes oblige à renforcer les capacités de la Marine nationale. Les ressources humaines y sont centrales et constituent un défi permanent. Il faut non seulement recruter et fidéliser, mais aussi augmenter le nombre de réservistes pour disposer de plus de marins en cas de crise et de pouvoir durer. Lire les premières lignes

Les opérations militaires de demain exigent un accroissement des capacités de transmission notamment pour l’échange de données. Les réseaux seront hybrides avec des réseaux patrimoniaux ultra-sécurisés et des constellations en orbite basse 5G. Les besoins iront croissants avec des technologies duales. Lire les premières lignes

Les évolutions de la conflictualité rendent désormais probable le combat naval avec une forte attrition impliquant les unités et leurs équipages. C’est un changement majeur pour les démocraties occidentales, d’autant plus que la tactique navale a été la pratique de l’évitement. Il faut renforcer la capacité de résister à l’attrition en développant la volonté de combattre. Lire les premières lignes

L’attaché de défense (AD) représente les armées françaises auprès des autorités du pays d’accueil. Travaillant étroitement avec notre ambassadeur, il a vu son périmètre d’action s’élargir et devenir plus complexe. En liaison directe avec Paris, il est un maillon essentiel de la politique de défense de la France. Lire les premières lignes

Il y a 50 ans

Jacques Chirac, alors Premier ministre de Valéry Giscard d’Estaing s’exprimait devant les auditeurs de la 28e session nationale de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). Ce discours traditionnel de rentrée marquait le début du cycle de formation développé par l’Institut depuis 1947 et donnait l’orientation générale de la politique de défense conduite par le gouvernement au moment de la discussion budgétaire pour l’année suivante. Il s’agissait aussi pour Jacques Chirac de s’appuyer sur les conclusions de l’Acte final d’Helsinki et la création de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Lire la suite

Jacques Chirac, alors Premier ministre de Valéry Giscard d’Estaing s’exprimait devant les auditeurs de la 28e session nationale de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). Ce discours traditionnel de rentrée marquait le début du cycle de formation développé par l’Institut depuis 1947 et donnait l’orientation générale de la politique de défense conduite par le gouvernement au moment de la discussion budgétaire pour l’année suivante. Il s’agissait aussi pour Jacques Chirac de s’appuyer sur les conclusions de l’Acte final d’Helsinki et la création de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Lire la suite

Opinions

L’eau est devenue une ressource vitale et de ce fait un enjeu stratégique global qui doit être pris en compte dans les politiques de résilience. Cela exige de définir une véritable dynamique autour des questions hydrauliques tant au niveau de la France que de l’Europe. Il s’agit d’organiser la rareté croissante pour préserver notre liberté d’action. Lire les premières lignes

L’eau est devenue une ressource vitale et de ce fait un enjeu stratégique global qui doit être pris en compte dans les politiques de résilience. Cela exige de définir une véritable dynamique autour des questions hydrauliques tant au niveau de la France que de l’Europe. Il s’agit d’organiser la rareté croissante pour préserver notre liberté d’action. Lire les premières lignes

Parmi les livres

Le général Hervé Pierre propose une biographie exceptionnelle sur le général Beaufre (1902-1975), un des grands concepteurs de notre stratégie. Loin d’une hagiographie, c’est un travail où les qualités croisées du militaire et de l’historien rendent compte du parcours de Beaufre, mais au-delà des évolutions de nos armées, des années 1920 jusque vers 1970. Lire les premières lignes

In Memoriam

Derrière Le Cadet n’essayait guère de se cacher l’avocat Jean-Philippe Immarigeon. Il était conseiller juridique de la rédaction de la RDN. Il vient de nous quitter, sans prévenir. De 2011 à 2016, il était venu dire ses quatre vérités aux lecteurs de la RDN. Notre vieille revue septuagénaire faisait alors peau neuve avec une ligne éditoriale qui se voulait nerveuse pour affronter à la fois le désordre stratégique d’alors et la révolution numérique de la presse. Pour combattre la morosité ambiante, on introduisit de nouveaux regards et de nouveaux talents. Lire la suite

Derrière Le Cadet n’essayait guère de se cacher l’avocat Jean-Philippe Immarigeon. Il était conseiller juridique de la rédaction de la RDN. Il vient de nous quitter, sans prévenir. De 2011 à 2016, il était venu dire ses quatre vérités aux lecteurs de la RDN. Notre vieille revue septuagénaire faisait alors peau neuve avec une ligne éditoriale qui se voulait nerveuse pour affronter à la fois le désordre stratégique d’alors et la révolution numérique de la presse. Pour combattre la morosité ambiante, on introduisit de nouveaux regards et de nouveaux talents. Lire la suite

Chroniques

Les Troupes d’occupation en Allemagne (TOA) ont joué un rôle important dans la montée en puissance de l’Otan et dans la constitution de la culture opérationnelle de l’Alliance atlantique. L’organisation des TOA a été aussi un enjeu de pouvoir militaire et d’influence au sein de l’Armée de terre encore marquée par la Seconde Guerre mondiale. Lire les premières lignes

Le Président de la Colombie, Gustavo Petro, issu des guérillas marxistes, s’est lancé dans une critique acerbe des États-Unis. L’administration Trump s’est engagée dans un rapport de force afin de faire plier la Colombie. Petro souhaite une rupture idéologique avec l’Occident et une bascule d’alliance. Lire les premières lignes

Recension

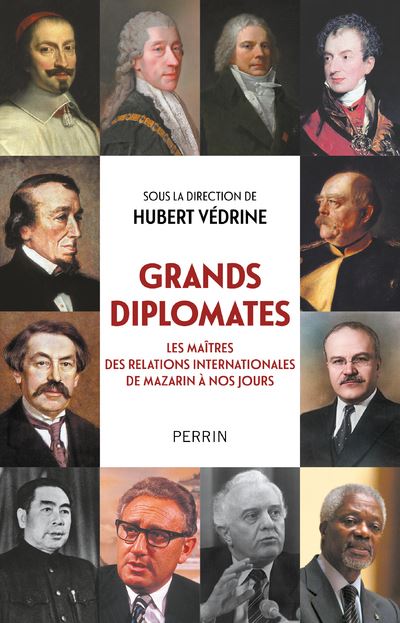

Hubert Védrine, qui n’en est plus à un livre près, vient de préfacer cette belle galerie des « grands ancêtres » qui dresse le portrait érudit, enjoué et fouillé d’une vingtaine d’immenses ancêtres avec lesquels, lui ou ses pairs auraient eu plaisir à converser. Ce n’est pas tout à fait exact, car sur ces vingt diplomates de considérable renommée il aurait pu en rencontrer, à un titre ou un autre, six, c’est-à-dire des stratèges et des metteurs en scène de la diplomatie mondiale ayant œuvré ces cinquante dernières années, à savoir Henry Kissinger, disparu l’été passé centenaire, son commensal et rival Zbigniew Brzezinski, Edouard Chevardnadze, le « renard du Caucase », qui a accompagné Mikhaïl Gorbatchev dans l’ouverture de l’URSS au monde et, lors de la fin de la guerre froide, Kofi Annan, le « diplomate-monde » et seul Africain de cet ouvrage si l’on met de côté son prédécesseur au Secrétariat général de l’ONU, Boutros Boutros-Ghali, qualifié ici de « gentleman oriental », mais que les responsables américains auxquels il s’était opposé qualifiaient d’« aristocrate français » : n’a-t-il pas achevé sa brillante carrière à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie ? Le dernier de cette remarquable exposition de contemporains, presque du même âge qu’Hubert Védrine, est le « Talleyrand russe », Sergueï Lavrov, devenu la « voix de son maître » Vladimir Poutine. Lire la suite

Hubert Védrine, qui n’en est plus à un livre près, vient de préfacer cette belle galerie des « grands ancêtres » qui dresse le portrait érudit, enjoué et fouillé d’une vingtaine d’immenses ancêtres avec lesquels, lui ou ses pairs auraient eu plaisir à converser. Ce n’est pas tout à fait exact, car sur ces vingt diplomates de considérable renommée il aurait pu en rencontrer, à un titre ou un autre, six, c’est-à-dire des stratèges et des metteurs en scène de la diplomatie mondiale ayant œuvré ces cinquante dernières années, à savoir Henry Kissinger, disparu l’été passé centenaire, son commensal et rival Zbigniew Brzezinski, Edouard Chevardnadze, le « renard du Caucase », qui a accompagné Mikhaïl Gorbatchev dans l’ouverture de l’URSS au monde et, lors de la fin de la guerre froide, Kofi Annan, le « diplomate-monde » et seul Africain de cet ouvrage si l’on met de côté son prédécesseur au Secrétariat général de l’ONU, Boutros Boutros-Ghali, qualifié ici de « gentleman oriental », mais que les responsables américains auxquels il s’était opposé qualifiaient d’« aristocrate français » : n’a-t-il pas achevé sa brillante carrière à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie ? Le dernier de cette remarquable exposition de contemporains, presque du même âge qu’Hubert Védrine, est le « Talleyrand russe », Sergueï Lavrov, devenu la « voix de son maître » Vladimir Poutine. Lire la suite

The 1990 Charter of Paris: Ambition Thwarted

The signature in 1990 of the Paris Charter marked the end of a process begun in 1975 in Helsinki, which put an end to the Cold War. At least, that was what was believed at the end of the twentieth century. Now, with Russia waging war on Ukraine, we need to look back to that period which was full of hope for Europe. Read more

Despite being called into question by aggressive Russian activity since the 1990s and its 2022 invasion of Ukraine, even after 35 years the Paris Charter remains a necessary document for preparing the future and for re-establishing a credible European security area which would compel Moscow to commit to genuine negotiations.

The Paris Charter, signed on 21 November 1990, marked the end of the Cold War and offered a more peaceful perspective to a still-divided Europe. Sadly, the proposed security architecture has been challenged since then. It is pertinent to look back at the Charter whenever reviewing European security.

The project carried by the 1990 Paris Charter has not succeeded in putting into effect the promises made at the time. The conflict in former Yugoslavia disrupted the process, whilst to Russia’s dismay NATO took on a dominant role in the security architecture and the OSCE saw its role reduced.

The Paris Summit of November 1990 put an end to the Cold War in Europe—the outcome of much effort expended since the 1970s. Gorbachev’s determination was at the time decisive in forcing change, in particular among USSR satellite states. Now, with the war in Ukraine, there are lessons to be drawn from that period of unity and confidence.

Adapting our Forces for War

French strategic thought is based on the principles of war defined by Marshal Foch when he was a colonel at the advanced warfare school (École supérieure de Guerre—ESG). In the context of current conflict, it would seem some reflection and updating of those principles is needed, particularly on the matter of concentration, which today is subject to caution with regard to transparency in the battlefield.

Lawfare is now an essential element of armed conflict. The constraints resulting from the many standards that have been generated, and the legal legitimacy of certain practices are exploited by our strategic competitors. We are witnessing what has become a legal war, in which lawyers take part in the battles of the 21st century.

Growing tension on the high seas is compelling us to strengthen the capability of the French Navy. Human resources are central to this, and present a constant challenge. We must not only recruit and retain, but also increase the number of reservists in order to have more sailors in case of crisis and to be able to sustain over the longer term.

Future military operations will require greatly increased communication capability, especially for data exchange. The networks will be hybrid, combining existing highly secure networks and low-orbit 5G constellations. Needs will be even greater with the advent of dual technologies.

Developments in warfare have made naval combat more likely, and with it a high rate of attrition of both vessels and their crews. This represents a major change for Western democracies, particularly since naval tactics have long been based on avoidance. We need to strengthen the capability to resist attrition by developing the will to fight.

The defence attaché (DA) is the representative of the French armed forces to the administrations of host countries. The DA works closely with our ambassador and has seen his or her field of activity become broader and more complex. The DA is in direct contact with Paris and is an essential link in the chain of French defence policy.

Fifty years ago

Opinions

Water is a vital resource and hence a global strategic challenge which needs to be taken into account when drafting policies of resilience. This requires creating the incentive to deal with water matters at both French and European levels, which in turn means managing the growing scarcity of the resource to maintain our freedom of action.

Global warming has geopolitical repercussions and hence implications in terms of defence. This means consideration of the need for reductions in carbon and energy footprints, starting from a European standpoint and drawing inspiration from the general data protection regulations (Règlement général sur la protection des données—RGPD). This is a necessary objective for boosting our security.

On the Bookshelves

General Hervé Pierre has written an exceptional biography of General Beaufre (1902-1975), one of the great architects of our strategy. It is a far from reverential work in which the combined qualities of the military man and the historian combine to relate Baufre’s life beyond the developments in our forces, from the 1920s up to 1970.

In Memoriam

Chronicles

The French occupation troops in Germany (Troupes d’occupation en Allemagne—TOA), a section of the French forces in Germany (Forces françaises en Allemagne—FFA), played a major role in the creation of NATO and establishment of the of the Atlantic Alliance’s operational culture. Organisation of the TOA involved stakes of military power and influence within the army, then still greatly affected by the Second World War.

The former Marxist guerilla, now president of Colombia, Gustavo Petro, has launched into caustic criticism of the United States. In turn, the Trump administration has committed to a trial of strength in order to force Columbia to give up. Petro is seeking an ideological break from the West and a change of alliance.

Book Review

Alors que la guerre imposée par la Russie à l’Ukraine va bientôt entrer dans sa quatrième année et que l’Europe est la cible des actions hybrides menées par Moscou, il est indispensable de penser et préparer demain sur les enjeux de sécurité pour le Vieux Continent. Certes, les situations militaire et diplomatique semblent dans une impasse stratégique. Moscou revendique une victoire et de ce fait la capitulation de l’Ukraine, tandis que celle-ci résiste avec courage, défendant chaque mètre carré de son territoire avec acharnement. Les Européens – au sens large – poursuivent leur soutien à Kiyv tout en entamant leur réarmement face à la menace russe, tandis que Washington tergiverse en fonction des humeurs du président Trump, fort avec les faibles mais ambigu à l’égard du Maître du Kremlin.

Le paradoxe est que nous sommes replongés dans une nouvelle guerre froide, alors que nous avons vécu dans l’illusion des « dividendes de la paix » pendant près de trois décennies. Et pourtant, à regarder dans le passé, il y avait matière à espérer. En 1975, il y a 50 ans, les Accords d’Helsinki ouvraient une brèche dans le monolithisme soviétique. Brèche qui, peu à peu, s’est élargie pour emporter 15 ans après l’URSS et le Pacte de Varsovie, permettant la réunification de l’Europe jusqu’alors divisée par un « rideau de fer » totalitaire. Une période s’est alors ouverte à la suite des Accords de Paris qui fêtent leurs 35 ans et qui proposaient une approche apaisée des relations Est-Ouest basée sur une confiance reconstruite et un projet démocratique. Hélas, malgré les espoirs engendrés, au final, la guerre est de retour, les nationalismes alimentés par le populisme divisent les Nations tandis que la menace russe est croissante et pèse sur tous les Européens. Il est cependant utile et nécessaire de revenir sur cette période de la fin du XXe siècle, car il faudra bien un jour prochain retravailler l’architecture de sécurité de l’Europe, alors même que le lien transatlantique – pourtant le pilier de la défense collective – est désormais plus fragile.

Dans ce contexte international très tendu, nos armées doivent poursuivre leurs efforts d’adaptation et de mutation afin de répondre aux défis de demain avec des engagements plus longs et plus intenses. Le temps du conflit asymétrique est révolu. Cela oblige à accélérer cette transformation avec un spectre qui ne cesse de s’élargir autour de nouveaux champs de conflictualité tout en voyant la haute intensité redevenir la norme. Réfléchir – pour agir – sur les nouveaux paradigmes de la guerre, retrouver de l’épaisseur notamment dans les ressources humaines, anticiper des changements dans l’appréhension des défis de demain encore peu clairs… Plus que jamais, il y a urgence à renforcer nos capacités et surtout à imaginer non pas les dividendes de la paix, mais les exigences de la guerre.

Enfin, la RDN rend hommage à Jean-Philippe Immarigeon, avocat et essayiste, qui a longtemps accompagné la revue et dont la vivacité d’esprit a été un stimulant intellectuel indispensable. À Dieu, l’ami ! ♦

La RDN vous invite dans cet espace à contribuer au « débat stratégique », vocation de la Revue. Cette contribution doit être constructive et doit viser à enrichir le débat abordé dans le dossier. C’est l’occasion d’apporter votre vision, complémentaire ou contradictoire. Vos réponses argumentées seront publiées sous votre nom après validation par la rédaction.

Aucune contribution n'a encore été apportée.

Novembre 2025

n° 884

La Charte de Paris (1990), une ambition déçue - Adapter nos armées pour faire la guerre

Colloques, manifestations, expositions...

Institutions, ministères, médias...

136 pages